リッケンばか-26-武満徹の残した文集 コロナ大流行の最中、おれは武満徹を読んだ

〈外出制限〉の日々、久々に武満徹(1930~1996平成6年 享年65歳)の文集を読み返した。

おれのところには、1971年刊『沈黙と測かりあえるほどに』をはじめに、武満徹が逝去した直後、1996年に刊行された『時間の園丁』まで、6冊(新潮社)の文集がある。

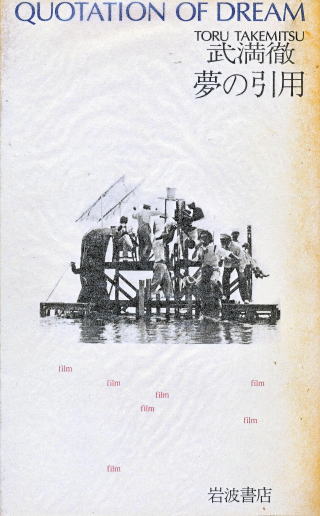

他に、川田順造との往復書簡(1980年)と映画論『夢の引用』(1984年 ともに岩波書店)もあるが、今回は読み返していない。

6冊の文集は、揃ってB5判変型サイズの大判に活字をゆったり組んだ本で、最初のエッセイ集『沈黙と測かりあえるほどに』が、200ページを越えるボリュームだが、他の5冊の文集は、皆200ページに満たない分量だ。

以前、装丁を担当した画家の故・宇佐見圭司が、本の「束-厚さのことだ-を出すのに、苦労した… 」と話していた。本文の用紙に異例な分厚い紙を使っていることからも、武満が生前書いた文章は、多くなかった。

また、本に収録された文章に長文は無い。頁数が多くないと言うのは、長い文章を書く人ではなかったと言うことでもある。

収録された各文章は、交流のあった同時代人を語った文章、新聞の短期連載コラム、武満が企画したコンサートのパンフレットに寄せた文章など、その時々求められて書かれた感想的な文章が殆どで、論文の様な批評的なエッセイは無い。

それでも、まるでシリーズとして刊行された様な大判の一冊づつを手に取ると、1971年刊行の最初の一冊『沈黙と測かりあえるほどに』から、逝去直後-本人の〈あとがき〉があることから、生前最後に編まれていたことが分かる-の1996年『時間の園丁』まで、25年の間に、作曲の傍ら随分と文章を書いて来たものと、感嘆するのは、おれだけじゃ無いはずだ。

もとは自費出版した本をもとにした、最初の文集『沈黙と測かりあえるほどに』から、武満の文章は、短い。しかし、一篇、一篇は短い文章でも、一冊の文集にまとめられると、武満の感性を明確に写し出して行く。多岐に亘る感心が重奏し、著者の個性が際立った文集となっている。

おれが最初のこの文集を手にした1971年頃、おれは未だ高校生だった。調度、映画少年から読書の世界へ感心領域を拡げ始めた時期だったのだ。

当時映画に熱中していたので、武満が映画音楽を担当しているので、その名前は知っていた。武満の本が出版された時、その本のことを、何気なく父親に話した。すると、普段音楽などに殆ど感心を示さぬ父親が、意外にも武満のことを知っていたので、不思議に思った。

父親に何故、知っているのか訊ねると、武満の母堂が親父が勤める保健会社に勤務していて、既知だと言うのだった。武満の母堂は「子息は、作曲をやっている… 」と言っていたとも言い。興味があるなら「その本を読んでみたらよい」とも、言ったのだった。おれは、その武満の最初の文集『沈黙と測かりあえるほどに』を、日比谷の東宝映画街の有楽町側にあった、ツインタワー・ビル2階のK書店で購入した。

映画に目覚めた最初は、中学生だった。当時は、主にアメリカの娯楽映画を観ていた。その頃のアメリカ映画の幾つかは、後にアメリカン・ニューシネマとして、映画史上評価される作品が、数多く封切られて行く時代だった。そうしたニュー・シネマ最初期の傑作に『イージー・ライダー』がある。おれは有楽町駅前のスバル座で、この映画を観た。当時、おれは、映画を観る為、日比谷東宝映画街に割と頻繁に足を運んでいた。おれが映画に入れ込んだ頃とは60年代後半から70年の半ば辺りのことで、調度1970年が安保改定の年で、その前後一、二年が、最も映画への熱中がピークを迎えていた時季だ。

ある時、日曜の早朝だった。有楽町駅から横断歩道を渡ると、突然、目が痛くなり涙が止まらなくなった。映画街は日比谷公園脇にあり、公園は霞ヶ関と皇居との要の位置にある。目の痛みは、前日の争乱で機動隊がデモ隊に撃ち込んだ催涙弾の残余が漂っていたのだった。おれは、先ごろTVで香港での民主化デモの争乱を観て、あの時襲った目の痛みが再来し、TVを前にして涙が止まらなくなっていた。

おれが映画に熱中していた時期、日比谷映画街の有楽町寄り、今は無き三信ビル-このビルは、関東大震災後建造された、当時のモダニズムの雰囲気に溢れた好建築だった-のの隣ツインタワー・ビル2階にK書店の日比谷店があった。あの時代、K書店の新宿本店は、土・日休日は、売り場にお客が溢れ、おれら小僧は棚に近寄れなかった。それがK書店の日比谷支店では、何時でも混雑なく、ゆったり本が見れたのだ。おれは映画の後、日比谷のK書店に寄るのを、映画の後の愉しみにしていた。例えば、文庫本の棚に山本周五郎『季節のない町』が棚に積まれた。間もなく、周五郎を原作にした、黒澤明初のカラー作品『どですかでん』が封切られた。

ある時、店の入口前にずらりと『緑色革命』と言う、白地に緑色でThe Greening of Americaとレタリングされた本が、何十冊も並べられていた。この本がヒッピー文化のマニフェストだと知ったのは、いよいよ高校卒業直前のことだった。実際に読むのは、更に後のことになる。そして、カウンター・カルチャーのことを考える様になるのは、インドへ行ってからだ

おれは、高校二年の時、この書店で復刊したベラ・バラージュ『映画の理論』を入手した。数年後、大学生になると、V・シクロフスキー『文学の理論』や革命ロシアのアバンギャルドやフォルマリストの論文に刺激され、レヴィ=ストロースなど構造主義的な翻訳書に熱中することになる。ベラ・バラージュの『映画の理論』は、そんな知的成長への更なるステップへの口火を切る本だった。

三島由紀夫が市ヶ谷の防衛庁舎へ乱入した事件があった。おれはそのラジオの実況中継をK書店の日比谷支店の店内で聴いた。確か、ウィリアム・フレーカー監督、リー・マービン主演『モンテ・ウォルツシュ』と言う、ニュー・シネマ系ウエスタンを観終えて書店へ寄った時だった。

年々観る映画の傾向が変化し、パゾリーニやトリュフォーなど、ヨーロッパ製映画も良く観る様になった。特に、ジャンピエール・メルヴィルが監督する、フィルム・ノアールが好きだった。同時に、小林正樹など娯楽性より社会性の強い日本映画も観る様になった。高校生の卒業が近くなると、小津安二郎を観るため、フィルム・センターにも通う様になった。大学生になると、日比谷へ映画を観に行くことは、殆どなくなる。そして、本屋と言えば、神保町へ足を運ぶことになったのだった。

武満の最初の文集『沈黙と測かりあえるほどに』は、音(楽)に関わる複雑な感覚に関して内省する文章で、高校生が読むには、分かりやすい読み物ではなかった。本のはじめに、戦前来のシュールレアリスト詩人で批評家、瀧口修造-武満の師-また、当時先進な小説を世に問う小説家大江健三郎-現代性を問う盟友的存在-この二人の序文があり、武満が最も先鋭な意識で音楽を創造する芸術家であることも分かった。

この文集で武満は、クラシック音楽の解説は殆どしていない。武満の感心は、自分の身の回り日常体験する事柄や〈音〉的体験から〈音楽〉の存在を明確にすることだ。また、交友に関しても多岐に亘り、音楽家より、小説家の大江や詩人・谷川俊太郎の他ジョン・ケージやジャスパー・ジョンズまで、多彩な交友に触れた文章が新しかった。

多彩な領域に広がる文章が集録されながら、武満の文章には、自作の解説や〈現代音楽〉や〈クラシック音楽〉など、既成の音楽の紹介や解説的な発言も、殆ど成されないことが印象的だ。例外的なのは、後に武満自身が企画したコンサートのパンフレットに添えた文書くらいだろう。しかし、どの文章からも、武満のただならぬ感性と世界に対する鋭い気合いは、高校生でも充分に感じとることが出来るものだ。同時に、武満が自らの作品に、琵琶や笙、篳篥など和楽器を用い、内外から注目されていたことを知った。同時期『ノヴェンバー・ステップス』をTVで見聴きする体験を持った。

話が相前後するが、高校入学直後、おれは片山敏彦の文章に出会っていた。片山敏彦(1898~1961)は、戦前から西欧ヒューマニズム、取り分けロマン・ロランの存在に強い影響を受け、そこからタゴールやガンディー、ラーマクリュシナやヴィベカーナンダを日本に紹介した文学者だ。高校入学と同時におれは、片山の『詩と神秘精神』と言う文集で、初めてインドの神秘思想の存在を知った。それまで、インドは、最貧国だった。それが漸く1968年ビートルズが大挙して訪れることにより、〈古い文化と神秘の国〉と言う認識が広まって行く。縁遠いアジアの最貧国が、片山の『詩と神秘精神』によって、西欧にはない深い文化と思想の国であることが、強く印象づけられる様になったのだった。

武満は、既に『沈黙と測かりあえるほどに』のなかで、インドとその音楽に触れてタゴールの詩や、ラビ・シャンカルのことばを引用している。武満の第二文集『樹の鏡、草原の鏡』が刊行されたのは、おれが大学入学したと同時1975年のことだ。この本も刊行と同時に読んだ。この本のはじめ、本全体のライトモチーフとしてMirrorと題した章が置かれている。この章には「影絵の鏡」「樹の鏡、草原の鏡」「磨かぬ鏡」と言う三つのタイトルが付けられ、それぞれ印象的なエピソードが語られている。

武満文章としては、異例の長文になる。そうは言っても、略年譜とディスコ・グラフィーを含めた総頁数199ページ中の37ページの文章なのだ。Mirrorでは、先ず「影絵の鏡」で、ハワイ島のキラウェア火山を目にしながら、ジョン・ケージと交わされる会話から、この文章は、語り始められる。この時「空想や思考の一切をこばむものの様」な自然の風景に対して、ケージが発する‘nonsense!’、ケージは、直ぐ日本語で「バカラシイ」と言う。このことばは、如何にも禅に影響されたケージらしい発言だ。この時のジョン・ケージの‘nonsense!’と言うことばは、後に高橋康也著『ノンセンス大全』(1977年 晶文社)の〈序〉に引用され70年代後半の芸術をめぐる議論の中で重要なタームとなるのだった。

続いて、武満がフランスの学術グループとインドネシアを旅したおり、デンパサールの寺院で、ガムラン演奏とバリ島の民俗芸能の影絵ワヤン・クリを実見した経験に及ぶ。そこから「樹の鏡、草原の鏡」で、インドネシアの民族音楽と西欧の音楽との大きな差違、その間に挟まる日本の音楽事情。そこから見えて来る日本文化のこと。ガムランと日本の邦楽との差違が検証されて行く。

「磨かぬ鏡」では、アメリカ・インディアンやエスキモーなど様々な民族が持つ音楽の意味を探り、カナダの音楽学者マリー・シェーファーを紹介し、更にラヴィ・シャンカルのインド音楽に付いてのヨーガとの一致の見解を引用している。さらに、タゴールの『ギターンジャリ』を引用し、民族音楽の豊かさを語っている。この文章を読んで、おれは武満がインド好みで、インドへのリスペクトを隠さないことに、強い印象を持ったのだ。今でこそ「ワールド・ミュージック」と言う総称から、インドネシアのケチャをはじめ、アジア各地の民族音楽は、すっかりポピュラーになった。当時は、実際に現地を訪れて音楽に出会う体験は、武満の文章で読むほかはなかったのだ。ジャズやロックなどに就いても、クラシックと分け隔てせず、共感を語っていることも好印象だ。武満の「音楽」への独自のスタンスが良く分かる、好著だ。

第三集『音楽の余白から』が刊行された1980年、この本を手にした時、おれは社会人として渋谷の画廊の店員として仕事を始めた早々の頃だった。勤め先の画廊は、渋谷南口から坂を登った桜ヶ丘にあった。仕事帰り、東急プラザ内のK書店で、第三集を入手した。

この本でも、武満の文章は〈現代音楽〉を取りまく特殊性や背景などには触れず、より多様な文化や芸術全般への繊細な感性が示されている。この時期の武満は、世界的な現代音楽家としてだけではなく〈文化人〉とし広く認知され、作曲や自ら企画する現代音楽のコンサート以外にまで多忙になって行く。文章も断片化し、短く少なくなっている。おれは、この本の後、武満への感心は、一旦薄らいで行く。

『音楽の余白から』刊行の翌年、おれは渋谷の画廊を止め、2年後には、二度目のインド旅行へ行った。

二度目のインドから帰ると、本格的に編集の仕事に就いた。仕事も個人生活も多忙で、武満徹の文章を追いかける余裕は無かった。それでも、映画論『夢の引用』(1984年 岩波書店)は、刊行と同時に読んだ。

調度その頃だと思う、おれは武満本人を目撃したのだ。

武満の住まいは、おれと同じ私鉄沿線にある。おれは、その私鉄のホームや車内で三度、武満を見かけたことがあるのだ。一度目は昼間、二度目は夜分、二度とも婦人と共にいるところを、乗り換えホームで見かけた。

どちらも、コンサートかレセプションの所用で出かける時と、その帰りだろう。二度とも、本の口絵写真にある様な襟にファーの付いたコートを着ていた。

三度目は夜の車中だった。おれが降りる駅の前駅で乗客が多数降り、すっかり座席が空になっていた。おれは自分の降りる駅に近づき、車両のスピードが落ちたので席を立ち、ドアの前に近づいた。

見るともなく、ドア脇の左端の席に男性が一人腰掛けていることに気が付いた。それが武満だったのだ。

その時、武満は、週刊誌風の雑誌を見るとは無く見ていた。それとなく、武満が手にしている雑誌に目を落とすと、当時映画やコンサートの予定や上映時間が網羅された情報誌、シティー・ロードかピアのどちらかの様だった。

武満が映画音楽の作曲者と同時に、映画ファンであることは、既に良く知られていた。多分、都心の何処かの名画座で映画を観終え、情報誌を手に夜の車中、郊外の自宅に一人帰る途中だったに違い無い。

一人情報誌を手に車中の姿に、映画への気合いの入った鑑賞者の姿勢を見て、おれは尊敬の念を感じたのだった。

おれがこの時期武満徹の文集を読み返したのには、理由がある。一昨年、インド旅行の最中のことを記した際、旅中〈音楽〉が聴けないことが辛かったと報告した。

その際、自分の聴きたいCDを、あえて「音楽」と言うことに違和感を憶えたのだ。おれが聴いているCDを口幅ったくも「音楽」なんて言うのは、おかしいと言うか、そもそもロックとかポピュラー・ミュージックのCDをわざわざ「音楽」と言い換えることが、間違っている気がしたのだ。

旅先で好きなCDを聴くには、再生装置が無くてはならない。後はお気に入りCDが5枚もあれば、おれの聴きたい欲求は、充分満たされるのだ。

CDと言うデジタル化された信号が書き込まれたプラスチックのディスクを「音楽」だなんて、持って廻った言い方はおかしい。「音楽」と言わず中味に従い〈ロック〉であるとか〈ジャズ〉と言えば分かりやすいし、すっきりすると言うものだ。

今、おれが旅に持って行くCDを4~5枚の選ぶとなれば、2~3枚のロック系CDと、キース・ジャレットのCDを2枚位持って行くかもしれない。

「音楽」には、抽象的な音楽がある分けでは無い。皆、個々に曲があり、ジャンルと言うか、分類されているのだ。クラシック、ジャズ、ロックとか、ポピュラー・ミュージックとか、歌謡曲、今では民族音楽は、ワールド・ミュージックと呼んだりもしている。

実際に聴いている楽曲がロックなら「ロック」と言う方が「音楽」なんて抽象的な言い方うより、そのものズバリ分かりやすい。

もう一つ言っておけば、クラシックは「高級」で、ロックは「騒音」、歌謡曲は「低級」と言う、通念がある。おいらとしては、聴きたいものを聴くのが目的で、「高級」な音楽だから聴くのでは、ない。武満も、クラシックは「高級」で、ロックや歌謡曲が、それより劣る言う様なことは、一言も言っていない。

武満徹は、現代音楽の作曲家だ。かれの作品の演奏者と言えば、普通クラシック音楽の演奏家だ。残された文章には、そうしたクラシック音楽の演奏家に就いての感想は、無い分けではない。しかし、決して多くない。

武満が戦中、勤労動員の最中、士官候補生からジャズを聴かされ感動したことは、最初の文集にある。その後も、戦中のことをはじめジャズに関する文章を残している。現代音楽家武満が、戦中に聴かされたジャズを生涯印象深く語るのが、武満らしいのだ。

武満が戦中、勤労動員の最中、士官候補生からジャズを聴かされ感動したことは、最初の文集にある。その後も、戦中のことをはじめジャズに関する文章を残している。現代音楽家武満が、戦中に聴かされたジャズを生涯印象深く語るのが、武満らしいのだ。

最後の文集にも、マリー・シェーファーなど、現代音楽家や演奏家に関する文章と共にリッチー・バイラークの様なジャス系ピアニストに関する文章を残している。

武満が戦中、勤労動員の最中、士官候補生からジャズを聴かされ感動したことは、最初の文集にある。その後も、戦中のことをはじめジャズに関する文章を残している。

同時代の音楽家では、ジョン・ケージやマリー・シェーファーなど、実際に交流のあった音楽家に関する文章と共に、リッチー・バイラークの様なジャス系ピアニストに関する文章も残している。

武満が戦中、勤労動員の最中、士官候補生からジャズを聴かされ感動したことは、最初の文集にある。その後も、戦中のことをはじめジャズに関する文章を残している。現代音楽家武満が、戦中に聴かされたジャズを生涯印象深く語るのが、武満らしいのだ。

また、映画と音楽に関する文章も多数ある。大江や安部公房、詩人の谷川俊太郎との交流、師匠瀧口修造の死に関する文章も残されている。

それでも、それぞれ文集を読み終え、おれの胸に響くのは、武満の〈音楽〉への飽くなき愛情と、音楽以外の文化への途切れることの無い興味と感心と言ったものだ。

70年代日本のフォーク・ソングを聴いたことのある人ならご存じだろうが、武満は、谷川俊太郎の詩に作曲した『死んだ男の残したものは』がある。武満の歌曲は、石川セリ(井上陽水夫人)のヴォーカルでCDアルバム化されている。ポピュラー・ミュージックとかクラシックと言う様な「垣根」は、持っていなかったことが分かる。

武満は『すべては薄明のなかで』など、ギター曲も少なからず作曲していることが、知られている。その中には、自らビートルズの楽曲を編曲し、荘村清志のギターによる『12の歌・地球は歌っている』(1977年)がある。武満は、一貫してビートルズを評価していたことも忘れられない。

1992年刊『遠い呼び声の彼方へ』では〈サージャント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドについて―今更ビートルズについて〉と言う長いタイトルの1986年8月新聞紙上に寄せた文章が残されている。そこで武満は、ビートルズの楽曲の変わらない

新鮮さを語っている。結びの一節を引用してみよう。

ビートルズについて語ることの躇いは、音楽をことばで言い表すことの躇いだっ た、と気付く。音楽は、ことばを奪う(私は、この欄での役割を、果たし得ただろ うか?)。耳を開いて、聴くこと。

武満は、現代音楽作品と共に映画音楽などで、ミュージック・コンクレートや都市の音を採集したり、楽器による音以外の音響を、素材として効果的に穫り入れるなど、活躍した。それが進化して、日本の邦楽器、琵琶と尺八が、西欧のオーケストラと共演を果たしたのが『ノヴェンバー・ステップス』で、この作品は、武満作品の代表作の一つになる。

この『ノヴェンバー・ステップス』が初演されたのは、1967年11月9,10、11、13日の4日間、小澤征爾指揮、ニューヨーク・フィルハーモニーの定期公演だった。武満の『ノヴェンバー・ステップス』が邦楽器の琵琶と尺八が、西欧のクラシック音楽のフル・オーケストラと共演した、初めての試みだった。『ノヴェンバー・ステップス』の成功は、武満自身にとっても琵琶や尺八など邦楽器だけでなく、民族音楽への感心を深めることになる。

民族音楽への感心は、最初の文集『沈黙と測かりあえるほどに』でも、琵琶や尺八をはじめシタールなど、多くの言及がなされていることは述べた。更に第二文集『樹の鏡、草原の鏡』になると、おれも前に述べた様にインドネシアのケチャや影絵に音楽家らしい深い共感を示して行く。

6冊の文集には、それぞれの作曲作の演奏年日の年譜が巻末に置かれているが、それを見ると、作品の初演のリハーサルと公開のための海外渡航を頻繁にしていることまで分かる。特に、1967年『ノヴェンバー・ステップス』初演の後には、インドネシアやオーストラリアや北米西部のネイティブ・アメリカンの居留地域など、コンサート・ホールのある都市以外の民族的地域の音楽的現場を、頻繁に訪れる様になる。

『樹の鏡、草原の鏡』以来、そうした民族的音楽が存在する場所への訪問を記した文章を読むのを、おれは愉しみにしていたのだ。

4冊目の『音楽を呼びさますもの』では、オーストラリア大陸の離島グルート島を訪れた際の印象を記した、短いが興味深い文書が収録されている。ここで武満は、アボリジニの珍しい〈ディジョリデュー〉を紹介している。

ユニークな映画論

ユニークな映画論

オーストラリア原住民の楽器ディジョリデューは、1メートル数十㎝はある筒状の吹奏楽器で、リートは無く、筒に直に息を吹き込み、極めて低い音を発するユニークな楽器だ。おれは1998年、南インドで、偶然ヨーロッパの若者が持ち込んでいた〈ディジョリデュー〉を、偶然実見した経験がある。

おれが見たのはヨーロッパの若者の〈ディジョリデュー〉だったが、アボリジニによる「音楽」とは、どんなかそれまた興味深い。それはともかく、日本の音楽家で〈ディジョリデュー〉に触れた人は、武満他には、おれは知らないのだ。

現代音楽の作曲家と言うことだけでなく、武満は民族音楽への関心が深かった。おれとしては、6冊の文集を読んだ限り、武満がインドに行っていないらしいのが、とても心残りだった。

前回、おれは東京の楽器店で、エレクトリック・ウードを目撃したことは、既に通信で触れた。武満は、リュートから琵琶へ更にインドのビーナ、シタールまで、民族系擦弦楽器に就いて、何度も触れている。

日本では、民族音楽を聴く機会は殆ど無いに等しい。また、音楽に関する民族書や音楽人類学の本は、無い分けではないが、非常に限られている。インド音楽のCDや関連書籍は、未だ多い位なものだ。

やはり、武満の様に作曲家として、民族音楽や楽器に就いての言及は、貴重なのだ。また、武満がラヴィ・シャンカルやタゴールの引用をしていることも述べた。武満は、この二人のインド人に就いて言及した、数少ない現代の音楽家でもあった。

更に、ビートルズに就いても、武満ほど一貫して評価を表明した人は、ロック関係の評論家やファンの中にも、そうは多くないはずだ。多くの批評的言辞を労する人は、みな自らのロック体験を披瀝するために、ビートルズを引き合いにすると言った場合が多いのだ。

こうして、見ると武満徹は〈音楽の人〉としてユニークな存在だったことが分かる。〈音楽)と言う極めて広範で抽象度の高い領域に生涯感心を持って来た人で、武満徹に並ぶ者は、この先も現れないだろう。

武満徹の日常の様々な文章を、ただ音楽家の感想だと思う人がいるとすれば、残念ながら何も分かっていないと言うしかない。

ユニークな映画論

ユニークな映画論